[su_list icon=”icon: angle-right”]

[/su_list]

[su_spacer size=”100″]

페스티발 가기 오래 전부터 본인은 작업을 하는 사람으로서 본인의 작업과 그 작업에 대한 예술성에 대한 끊임없는 물음이 있었다. 전통적 방식의 순수예술이 아닌 기술 집약적인 미디어아트는 기술이 예술 앞에서는 자가당착에 쉽게 빠진다. 나는 예술가인가 테크니션인가 라는 질문에 대답 할 수 없다. 이를 해소하기 위해 의도라든지 담론이라든지 인문학적 요소에 기대게 되고 그게 부족하니 다시 고민이 꼬리를 문다. 본인은 유사한 작업을 하는 작가들 속에서 그들의 의도와 목표를 알아내고 싶었다.

그래서 무언가 알아냈는가? 못했다. 그건 예초에 알아낼 수 있는 성질의 것이 아니다. 외부에 있는게 아닌 내부에 있는 것이다. 페스티발에 참여한 많은 작가들은 본인들 내부의 소리에 귀 기울이고 그것들을 외부로 표출하기 위해 노력하는 자 들이었다. 본인이 의도했던 의도치 않았던 결과적으로 작업이란 그런 것이다.

[su_spacer size=”50″]

[su_spacer size=”50″]

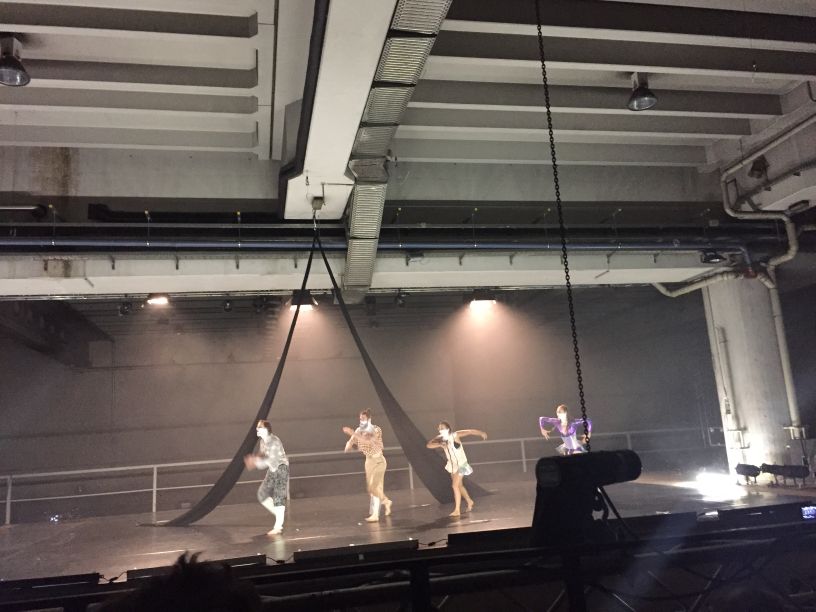

페스티발 기간 중 가장 인상적였던 공연이다. 이 퍼포먼스가 내게 감동으로 다가온 이유는 그 내용이나 안무 때문이 아니였다. 초반 단순히 반복되는 몸짓. 의도와 내용을 전혀 알 수 없는 그 단순한 몸짓이 반복될 때 처음엔 의문이 생긴다. 하지만 그런 반복이 1번 10번 100번으로 이어지면 더 이상 의문은 필요 없어진다. 처음의 조소는 경외의 눈빛으로 변하고 그들의 육체에 한없이 빠져들었다. 거기엔 왜라는 질문이 설 자리는 없다.

로봇팔이 조각하는 스티로폼에서 나는 어떤 미적 가치도 느끼지 못한다. 이미 수년 간 나오고 있는 똑같은 드론 작업들 또한 진부했다. 그럼에도 그들은 예술, 기술 그리고 사회의 유의미한 발전을 위하여 묵묵히 탐험하고 시도한다. 그러다 어느 순간 로봇팔의 움직임은 예술이 되고 드론은 춤을 출 것이다.

[su_spacer size=”50″]

[su_spacer size=”50″]

[su_youtube url=”https://youtu.be/XSWXCrq0mTI”]

[su_spacer size=”50″]

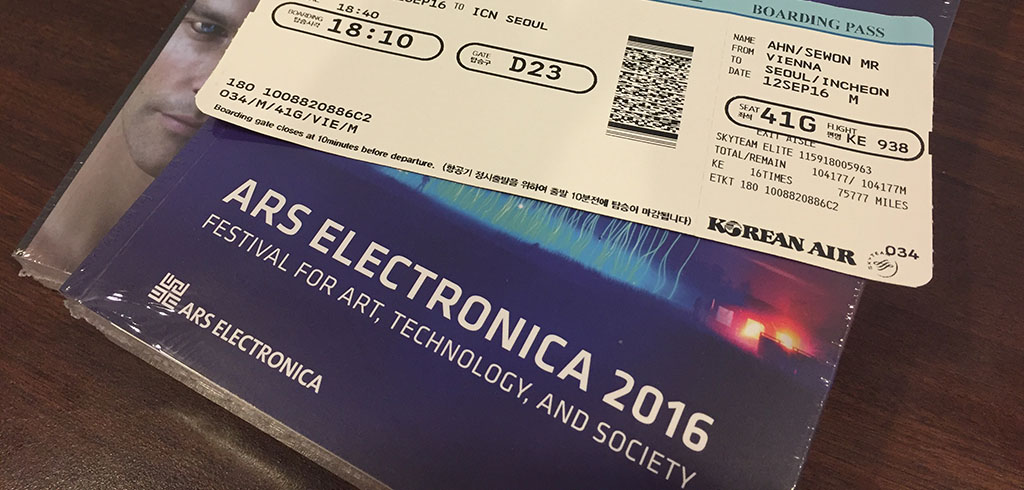

린츠는 인구 20만의 크지 않은 도시이다. 그런 도시에 페스티발 기간에만 관강객 10만이 찾아온다고 한다. 거기에 한국인은 많지 않다. 일본인 작가가 가장 많고 중국인은 대부분 학교에서 단체로온 학생들이다. 둘다 부럽지 않을 수 없다. 지리적 특성상 아시아에서 가기는 쉽지 않은 곳이다. 현지인들도 내가 한국에서 왔다고 하면 적잖이 놀란다. 누군가 페스티발을 보려고 린츠까지 가야 할 필요가 있는가 묻는다면 사실 내 대답은 부정적이다. 현장에서 퍼포먼스를 관람하고 작가들과 직접 소통하며 대화 할 수있는 기회는 흔한게 아니다. 그러나 이제는 인터넷을 통해 간접적으로 체험 할 수 있는 기회가 늘어났을 뿐 아니라 오히려 국내의 작가와 가능성에 대해 좀 더 관심을 가져야 하지 않을 가 싶다.

그리고 그런 전시와 기획을 좀 더 시민 대중과 함께 할 수 있었으면 한다. 작년 광주에서 열린 ACT 페스티발에서의 일이다. 현장 티켓부스에 몇몇 관람객이 티켓을 사려고 알아보다 대부분 그냥 돌아갔다. 이유를 알아보니 관람료가 너무 터무니없이 비쌌다. 본인은 참여작가의 초대로 무료 패스로 페스티발에 참여 할 수 있어 몰랐으나 비용이 적지 않았다. 그래서 관람객보다 작가가 많은 그런 페스티발이 되어 버린 것이다. 그러고 밖에서는 또 다른 시민참여 행사가 열리고 있었다. 아직까지 국립아시아문화전당의 벽은 높아만 보였다.

그런 의미에서 SeMA 비엔날레 <미디어시티서울> 2016 에 더 많은 관심이 필요하지 않은가 싶다. 우선 본인 부터 전시를 둘러봐야 겠다.

[su_spacer size=”50″]

지금까지 총 5회에 걸쳐 Ars Electronica Festival 2016 을 살펴 보았다. 좀 더 전하고 싶은 메세지를 명확하게 하고 글을 다듬고 싶지만 짧은 시간상 여기서 마무리한다. 직접 린츠에 가진 못했으나 미디어아트에 관심 있는 분들에게 조금이나마 간접 체험이 되었으면 하는 바램이다.